ミツバは、ステークホルダーからの期待に応え、信頼される企業となるために、「世界の人々に喜びと安心を提供する」という企業理念に基づき、持続的な企業価値向上と公正かつ健全で透明性の高い経営に努めてまいります。

当社は、会社法に定める「株主平等の原則」に基づき、すべての株主を持分に応じて平等に扱うとともに、株主の実質的な権利を確保し、その権利が適切に行使できるよう適時適切に情報の開示を行う。また、当社株主総会においては、当社株主の構成を勘案した上で、より多くの株主が議決権を行使できる環境を整備するよう努める。

当社は、当社の持続的な企業価値向上のために、顧客/消費者、社員、株主/投資家、取引先/債権者、社会といった当社ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。また、ステークホルダーの利益が害されないよう、当社は企業理念に基づく行動規範および社内規定を定め、役員や従業員一人ひとりがこれを実践するとともに、その実践状況をモニタリングする。加えて、当社における違法行為や非倫理的な慣行の懸念が取締役会に伝わるよう社内外に通報制度を整備し、通報者が不利益を被らないよう機能させる。

当社は、会社法その他適用ある法令に基づき、情報開示に関する方針を決定し、重要と判断される情報は適時適切に開示し、ステークホルダーからの理解を得る。また、情報開示にあっては、具体的かつ分かりやすい記載となるよう努める。

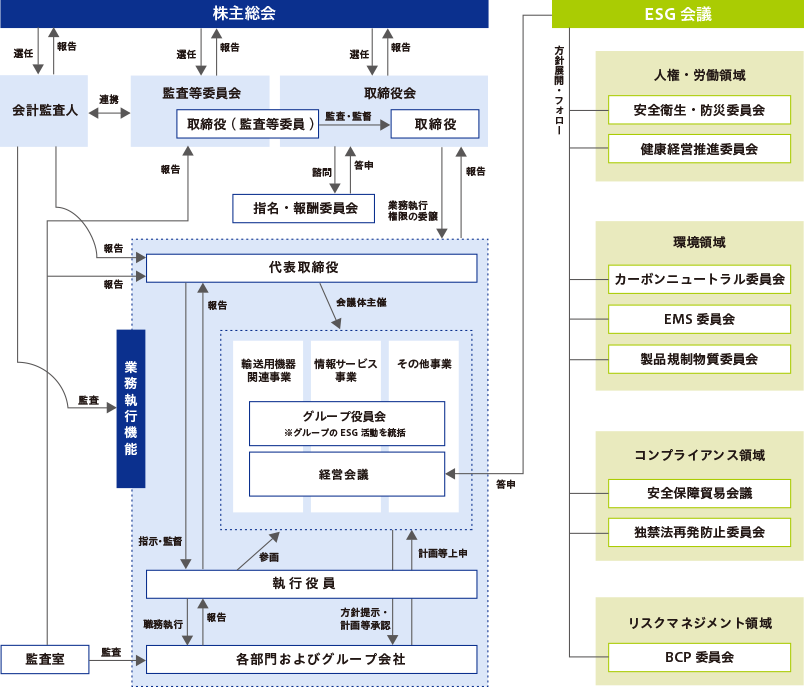

株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることについて責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることでガバナンスの強化を図る。

当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。

ミツバは、会社法上の機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しています。また、執行役員制度を導入し、社外取締役4名が就任することで、ガバナンスの強化と経営の効率化を推進しています。

さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図っています。

ミツバは、取締役会の実効性を高めコーポレートガバナンス機能を強化することを目的として、毎年、取締役会の実効性評価を実施しています。

2023年度の評価および分析結果の概要は次の通りです。

| 評価の方法 | ・人員、構成、議事内容等の全8項目からなる質問票を配布 ・無記名方式による4段階評価および自由記述によるコメントにて、評価を実施 |

|---|---|

| 評価結果の概要 | ・取締役の構成・運営・開催頻度等は適切であり、経営上重要な意思決定や業務執行の監督を行うための体制が構築されていることを確認 ・一方、中長期の経営戦略を策定する際の審議や、取締役会議案資料の充実および早期配付については、改善の余地があることを認識 |

この評価結果を踏まえ、引き続き、会社経営への監督機能の強化および取締役会の運営改善を進めます。

ミツバは、経営判断を迅速、適切に行えるように、業務執行権限を経営会議などの会議体に委譲しており、業務を実行する機能組織(部・課・プロジェクト)とのマトリックス構造としています。

ESGに係る重要事項に関しては、ESGに関する全社会議体であるESG会議にて審議し、経営会議に答申しています。同会議の下部組織として、各領域の全社横断的な重要テーマについて活動方針の策定やモニタリングを行う各種委員会を設置し、各会議体で上申等がされた経営上の諸課題へは、コンプライアンスオフィサーおよびリスクマネジメントオフィサーからの指揮・命令に基づき対応しています。

コーポレートガバナンス報告書

(PDF:0.58MB/全14ページ)

内部統制システムの基本方針

(PDF:1.55MB/全6ページ)

ミツバグループは、 CSR方針である基本理念に掲げるように、社会からの期待に応え、信頼される企業であるために、行動規範「私たちが守るべき行動」において「法令の内容と精神を正しく理解し遵守するとともに、改正動向を把握し適切に対処する」ことを定めています。コンプライアンスを重視する組織・風土づくりを進めるべく、コンプライアンスに係るグループ標準「グループコンプライアンス・リスクマネジメント規定」を制定し、全社一体となりコンプライアンスに関する取り組みを推進しています。

ミツバグループは、事業活動を行う上で、役員および従業員の行動をもってステークホルダーの信頼を得ることが必要不可欠であると考えています。この考えに基づき、2015年にミツバグループの役員および従業員が日ごろ実践すべきサステナビリティ行動を具体的に定めた行動規範「私たちが守るべき行動」を制定しました。2019年にはグループコンプライアンス・リスクマネジメント規定を制定し、「私たちが守るべき行動」をミツバグループ共通の行動規範として明確に位置付けました。

またグループの役員と従業員に対し、代表取締役社長から「私たちが守るべき行動」の実践依頼が発信されており、1人ひとりがコンプライアンスを含むサステナビリティ行動に対する意識をもち、高い倫理観を持って行動することを求めています。

ミツバでは、コンプライアンス体制を強化するため、3ディフェンスライン(現場での意識醸成・法務部門による管理・監査室による内部監査の実施)を敷き、法令遵守を徹底できる体制を構築しています。また、ミツバグループにおけるコンプライアンスおよびリスクマネジメントの取り組みに関する重要事項の決定は、ESG会議にて行っています。また、ESG会議において決定された重要事項は、ミツバ経営会議を通じてミツバ取締役会に報告します。

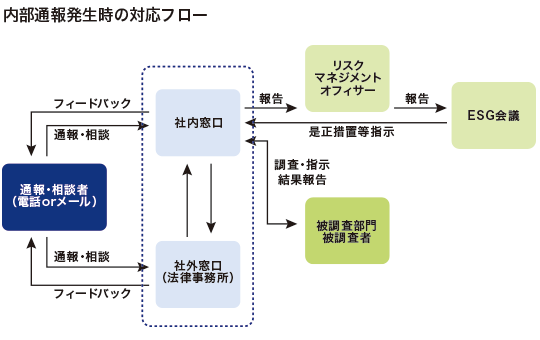

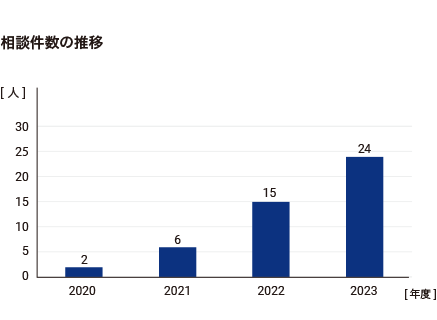

ミツバグループでは、「企業倫理」「コンプライアンス」に関して通報・相談できる「ミツバなんでも相談窓口」を社内および社外(法律事務所)に設置しています。通報・相談された全ての案件を調査した上で適切な処置を行い、解決を図っています。相談窓口の運用に際しては、通報・相談者のプライバシー保護や不利益の防止など、安心して利用できる運用を徹底しています。なお、通報・相談者へ不利益な取り扱いをした場合の処罰については、社内規定に明記しています。

ミツバグループでは、グループ行動規範「私たちが守るべき行動」の携帯用カードを配付し、グループ全体への浸透、コンプライアンス意識の醸成に努めています。

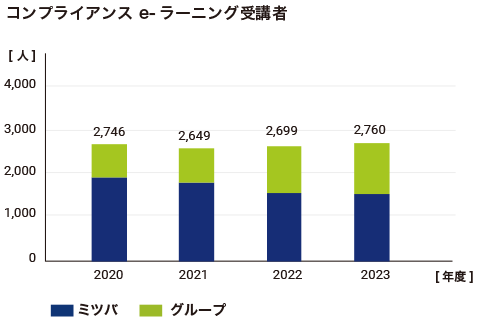

また、階層別研修の中で独占禁止法などのテーマ別コンプライアンス教育を行うほか、グローバルでのe-ラーニングも開講しています。また、年1回、ミツバ管理職層を対象とした「人事労務管理説明会」において、労働基準法や日々の労務管理、ハラスメントに関する教育を行うなど、役割や職務に応じて、さまざまな研修を行っています。

ミツバグループは、腐敗防止に関する「贈賄防止ガイドライン」を発行、運用しています。当該ガイドラインでは、主に公務員と接する際の禁止行為を示すことにより、ミツバグループ従業員に求められる行動の明確化しています。また、公務員に対する贈賄のみではなく、民間の取引先との公正な取引の徹底を図ることなども求めています。なお、法令違反などがあった場合の処罰については社内規定に明記しています。

2023年に腐敗に関しての罰金、解雇などの事例はありませんでした。

ミツバグループでは、独占禁止法ならびに下請法に関しては、「独占禁止法遵守マニュアル」を制定するとともに、定期的に教育を行い、反競争的行為の防止に取り組んでいます。ミツバグループ従業員が競合他社と接触する場合は、事前申請と事後報告を実施し、独占禁止法への抵触が疑われるような行為の防止を徹底しています。なお、法令違反などがあった場合の処罰については社内規定に明記しています。

2023年度に反競争的行為に関しての罰金、解雇などの事例はありませんでした。

ミツバでは、コンプライアンスを含むサステナビリティ活動の有効性を、チェックシートを用いて自ら定期的(年1回)に評価しています。さらに、サステナビリティに関するグループ標準に基づき、グループ各社に対してチェックシートによる自己評価も定期的(年1回)に行っています。チェックシートのコンプライアンスに関する設問は、競争法や腐敗防止に加え、輸出取引や知的財産など、ミツバグループの企業活動において考慮すべきコンプライアンス項目に基づき構成しています。グループ各社の自己評価結果からミツバグループにおけるコンプライアンス課題を分析し、それらを是正改善するための施策へとつなげています。

ミツバグループは、サステナビリティ方針である基本理念を達成し、持続的成長と安定をめざす上で、リスクマネジメントを重要な経営課題であると位置付けています。大規模地震をはじめとした自然災害や感染症の拡大、地政学的リスクなど、多様化するリスクを最小化するために、総合的なリスク管理の充実・強化に取り組んでいます。

ミツバグループでは、平時および有事に発生し得る損失危機へ対応するために、自社におけるリスクマネジメントの基本的事項を定めた「グループコンプライアンス・リスクマネジメント規定」を制定しています。リスクマネジメントオフィサーである代表取締役副社長執行役員が議長を務めるESG会議が中心となって、継続的なPDCAサイクルに基づくリスクマネジメントを実施しています。

ミツバグループは、「グループコンプライアンス・リスクマネジメント規定」に基づき、変化する社会・環境問題に関わる「事業等のリスク」を定期的(年1回)に洗い出し、発生頻度およびさまざまな影響度から評価しています。 また、それらリスクの責任部門や会議体を明確にし、軽減措置を立案、実行を指示するとともに、ESG会議において重要リスクを特定し、有価証券報告書などで外部に開示しています。

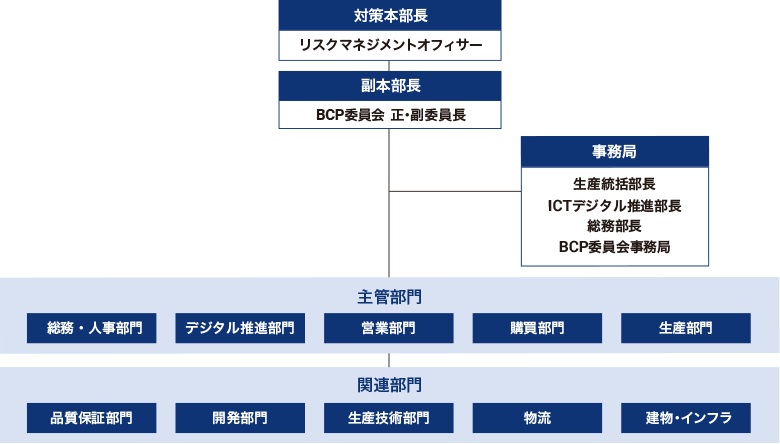

ミツバグループは、企業としての製品供給義務を果たすためのBCP(事業継続計画)策定を重点テーマとして捉えています。そのため、全社会議体である「ESG会議」の下に「BCP委員会」を設け、適切な管理体制の整備や減災対応などに取り組んでいます。また、BCPの実効性を高めるため、グループBCM (事業継続マネジメント)規定を定め、BCMを適切に推進しています。

さらに、商品の生産から販売までのリスクを扱う組織として「生販会議」を設置し、商品安定供給および防災の観点からリスクの洗い出しや必要とされる施策を実行しています。

ミツバは、大規模地震などの有事の際でもお客さまへの供給責任を果たすために、BCP基本方針を定め、BCPを策定しました。また、2020年度より生産統括執行役員を委員長としたBCP委員会を立ち上げ、BCPの改善と強化に取り組んでいます。さらに、2つのワーキンググループを立ち上げ、災害などの緊急事態で従業員の安全を守るための仕組み作りや被害を最小限に抑え込むための防火・減災、またグローバルリスクへの対応やサプライチェーンにおけるリスク回避のための事前対策の検討・運用などにも取り組んでいます。

1.災害などの緊急事態においては、社員とその家族の安全を最優先します。

2.日常からの事前対策をし、被害を最小限に抑え込みます。

3.早期に事業の継続や生産活動の復旧を図ることで、お客さまへの供給責任を果たして参ります。

ミツバでは、顧客への製品供給に影響を及ぼす緊急事態が起きたと判断した場合、リスクマネジメントオフィサーがBCPを発動し、災害対策本部を立ち上げます。対策本部長の指揮のもとに所管部門および関係部門が一体となり、迅速な対応を行う体制となっています。

また、地震を想定したBCP訓練を定期的に取り組むことにより、現行体制の有効性を確認するとともに、事業継続能力の強化を図っています。さらに、訓練での反省に基づき、各種要領などの改訂を行い、危機管理体制のステップアップを目指しています。

急速なデジタル化に伴い、競争力強化のためのデジタルデータ活用が求められている中、全世界でサイバー攻撃による被害が年々増加しており、攻撃手法も巧妙化しています。

このような環境下で、自動車産業固有のサイバーセキュリティリスクを考慮した情報セキュリティ対策を実現するため、ミツバグループでは「ミツバグループ情報セキュリティ基本方針」を定め、情報セキュリティのレベルアップに取り組んでいます。

ミツバグループは、豊かな車社会づくりに貢献するために輸送用機器関連事業(※1)を主体とした経営活動を通して、取り扱っている情報資産(お客さまよりお預かりしている情報、知的財産を含む開発情報など)を故意または偶然の脅威から保護することは極めて重要な責務であると考えます。

ミツバグループは、基本理念(※2)にうたう「世界の人々に喜びと安心を提供する」ために、情報資産を保護することによって、社会の期待に応え、信頼される企業を目指し、ここにミツバグループ情報セキュリティ基本方針を定め、これを遵守します。

(※1) 輸送用機器関連事業:自動車や自動二輪車などの電装品を中心にそれらの技術を応用した商品等からなる事業

(※2) ミツバ基本理念:ミツバは、ミツバを愛しささえる人々とともに、社会と環境に調和した技術の創造を通して、世界の人々に喜びと安心を提供する

業務活動に関わる情報および要員を対象とし、適用を以下とします。

・ミツバグループで扱う情報資産および顧客から預かる情報資産に適用します。

・ミツバグループの役員、従業員、派遣社員に適用します

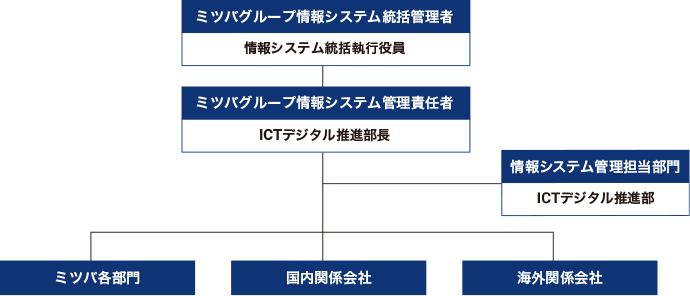

情報セキュリティ・マネジメントにおける推進・運用のための組織と責任者を明確にし、情報資産の適切な管理を実施します。

情報セキュリティ・マネジメント推進上関連する法令および各種規範に基づき、社内規定を整備し遵守します。

職務や業務に応じたセキュリティ教育を定期的に実施し、情報資産の重要性を認識させ、 情報資産の適正な利用を行うように周知徹底を図ります。

機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、予期しないサービス停止等の脅威によって引き起こされるさまざまなリスクに対して、適切な人的・物理的・技術的施策を講じます。

本基本方針や関連する社内規定等について継続的な改善を行います。

ミツバグループは、情報セキュリティの責任者(情報システム統括執行役員)の下、「グループ情報システム管理規定」で定める体制でミツバおよび国内外関係会社のセキュリティを含むグループ全体の情報システムを管理・運用しています。

ミツバは、情報セキュリティ強化の取り組みの一つとして、 2023年よりTISAX認証(※)取得活動を開始し、受審しました。

(※) ドイツ自動車工業会が策定した情報セキュリティ評価基準に基づき、外部審査機関の審査を受け、認証を取得する制度

ミツバは、国内外関係会社を含むグループ全体の情報を扱う要員に対して、情報資産(特にデータ)や情報ネットワーク、情報セキュリティへの重大な影響を防止し、情報インフラを適切かつ円滑に利用するために、「グループ情報インフラ利用ガイドライン」を定めています。

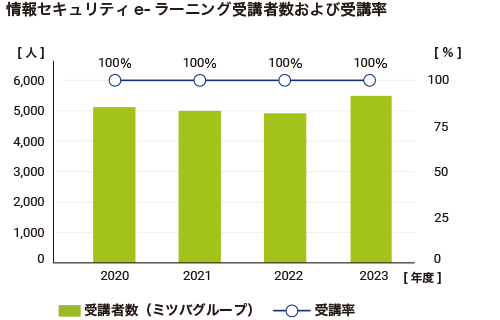

ミツバは、国内外関係会社を含むグループ全体の情報を扱う要員に対して、e-ラーニングによる情報セキュリティ教育を定期的に実施しています。教育内容には、情報機器の利用方法に加えて、情報漏えい対策の必要性・近年増加している攻撃手口の紹介と対策・マルウェア感染時の初動対応などを盛り込み、情報セキュリティに対する意識向上に努めています。

ミツバは、マルウェアや不正アクセスなどのサイバー攻撃に対し、早期検知と速やかな対応が行えるようSOC(Security Operation Center)を構築し、運用しています。

SOCでは、国内外関係会社を含むグループ全体の情報機器、ネットワークを対象に24時間365日のセキュリティ監視を行い、異常を検知した場合は、分析と対応を行っています。また、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)やJPCERT/CC(※)といったコンピューターセキュリティの情報が掲載されたサイトや、脆弱性対策情報データベース(JVN)などを活用し、新しい情報セキュリティリスクを調査するとともに、必要に応じてリスク低減やセキュリティツールの導入を図ることで、情報セキュリティのレベルアップに取り組んでいます。

(※)一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)の略称

ランサムウェアなどのマルウェアや、外部からの社内ネットワークやシステムへの不正アクセスなどによる情報漏えい防止策として、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール、Webサイトのフィルタリングなど多層防御でのセキュリティ施策を実施するとともに、教育や啓蒙活動を行っています。

ミツバは、サイバー攻撃による生産停止などの重大な情報セキュリティインシデント発生時には、直下型地震などの自然災害時と同様、ミツバにおける「事業継続計画(BCP)規定」に基づき、災害対策本部を立ち上げることで、有事の際の経営判断を行えるよう定めています。

また、緊急事態発生時の被害を最小限に抑えるための計画・手順として、「情報システム運用継続計画(IT BCP)」および「情報セキュリティインシデント管理規定」を定めており、これらの実行性を維持改善していくため、標的型攻撃メール訓練などを計画に沿って実施しています。さらに、セキュリティインシデントが発生した際に適切かつ迅速な対応ができる組織体制としてCSIRT(※)を設置しています。

(※) Computer Security Incident Response Teamの略称。マルウェア感染や不正アクセスなどのセキュリティインシデントが発生した際に対処するための組織の総称

ミツバは、日本自動車工業会(JAMA)、日本自動車部品工業会(JAPIA)が共同で策定した自動車産業サイバーセキュリティガイドラインのチェックシートを用いて自己評価を実施しています。同様に、お取引先さまに対しても、チェックシートを展開し自己評価の依頼を行い、評価しています。

また、各部門および国内外関係会社に対して、規定にのっとり定期的な情報システム監査を実施することで、情報セキュリティに関するリスクの評価・是正を行い、グループ全体で情報セキュリティのレベルアップに取り組んでいます。

ミツバは、知的財産を創造し活用することで、製品だけでなくビジネスも保護し、成長し続ける企業を目指します。

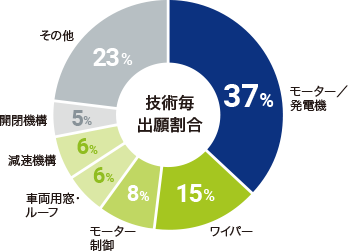

ミツバは、コアコンピタンスとなる技術を特許ポートフォリオで保護することで、持続的に競争優位性を確保していきます。そして、IPランドスケープによる多角的な分析を用いながら、保有する知的財産を最大限に活用して既存事業を成長・拡大させ、イノベーションの創出により、新規事業を創出・連携していきます。

ミツバは、自社と他社の知財情報を見える化することで、自社のポジショニングを把握していきます。そして、知財部門と事業・開発部門とが開発の初期段階から連携し、広く強い特許権の取得を目指すとともに、知財課題を早期に共有化し、知財リスクを最小化しています。また、他社の権利を尊重し、適切に対応していきます。

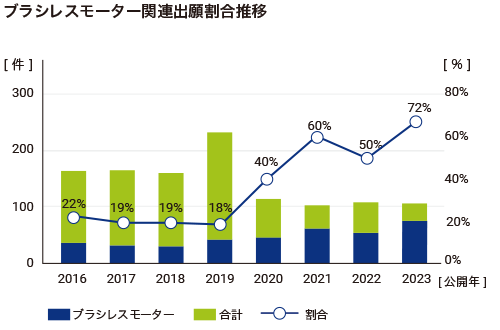

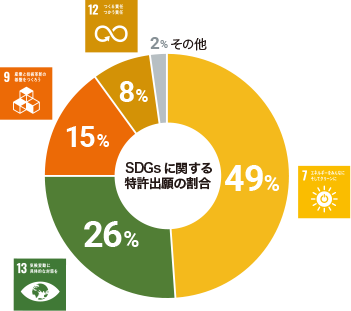

ミツバは、海外グループ拠点のテクニカルセンターと協力してグローバルの特許情報を収集・分析し、関連部門へ情報を発信しています。さらに、情報を有効に活用することで、SDGsを意識した発明の創出と出願にもつなげています。

入社2年目の社員研修

ミツバは、入社時・2年次・リーダークラス等の階層別の教育を通じ、知財人材のリスキリングを強化していきます。

経済協力開発機構(OECD)によるBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトを契機とした国際課税ルールが年々複雑化し、日本においても税務に関するコーポレートガバナンスの重要性が高まっています。ミツバグループでは、「グループ税務管理規定」を制定し、グローバルでの適切な納税・税務ガバナンス強化・税務コンプライアンスの維持向上に取り組んでいます。

ミツバグループは、「世界の人々に喜びと安心を提供する」という基本理念に基づき、公正な事業活動を実現するため、各国・地域の税務関連法規及び国際ルール遵守に努めるとともに、納税は企業の義務だと考え、適切な納税を通じて社会に貢献することに努めます。

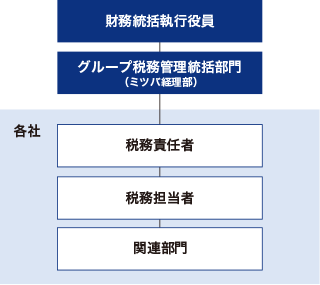

財務統括執行役員の責任のもと、ミツバ経理部を中心にグローバル税務ガバナンス体制を構築し、税務に関する取り組みを行っています。グループ各社では、各社社長より任命された税務責任者が、税務業務の管理・監督やミツバ経理部への報告を担います。

ミツバグループでは、税法およびルールを遵守することが税務リスクを最小化し、企業価値を向上させる最善策であることを社員一人ひとりが認識し、税務コンプライアンスを遵守できるよう、教育・啓蒙活動を実施していきます。 また、適正な会計処理結果を確認するために、グループ全社において定期的に外部機関による会計監査を実施しています。

ミツバグループ各社からミツバへのレポートラインを整備し、税務リスクに関する情報収集を行っています。重要性が高い内容は、ミツバ財務統括役員の判断のもと、経営会議に報告しています。

また、専門家からの助言や税務当局への確認などにより、税務リスクの低減に取り組んでいます。

ミツバグループでは、税負担の軽減措置は適切かつ効果的に利用し、税負担の適正化に努めていますが、法令等の趣旨を逸脱する解釈・適用による節税は行っていません。また、タックス・ヘイブン等を活用した租税回避を行いません。

ミツバグループは、各国の税務当局と良好な関係を構築・維持し、必要な場合は事前に税務当局に確認を行うことで、適正な税務申告に努めるとともに、税務リスクの低減に取り組んでいます。

ミツバグループは、税に関する重要な事項についてはステークホルダーへ適時開示を行います。 また、経理部内に在籍するIR担当者は、ステークホルダーからの税務関連の質問に対して、十分な情報を提供し回答しています。